2007년에 시작하여 올해로 18회를 맞이한 미래작가상은 지금까지 71명의 수상자를 선정하였습니다.

해를 거듭하며 청년 작가들의 등용문으로 자리매김했으며, 다수의 작가들은 국내외에서 활발한 작품활동을 이어가고 있습니다.

2022년부터는 매체의 다양성을 반영하여 영상부문을 신설하였으며,

최종 선정된 4인의 수상자는 10개월간의 작업기간을 통해 성장한 작업을 전시와 작품집으로 발표합니다.

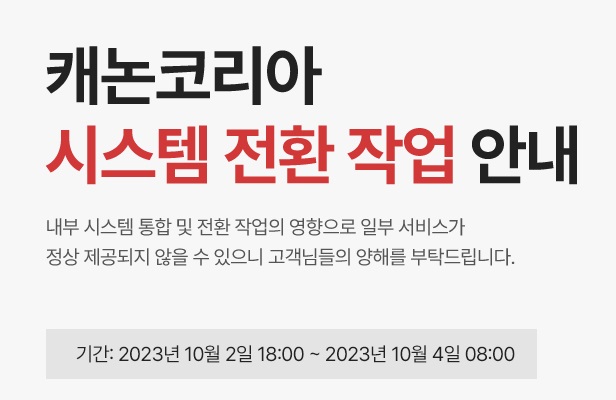

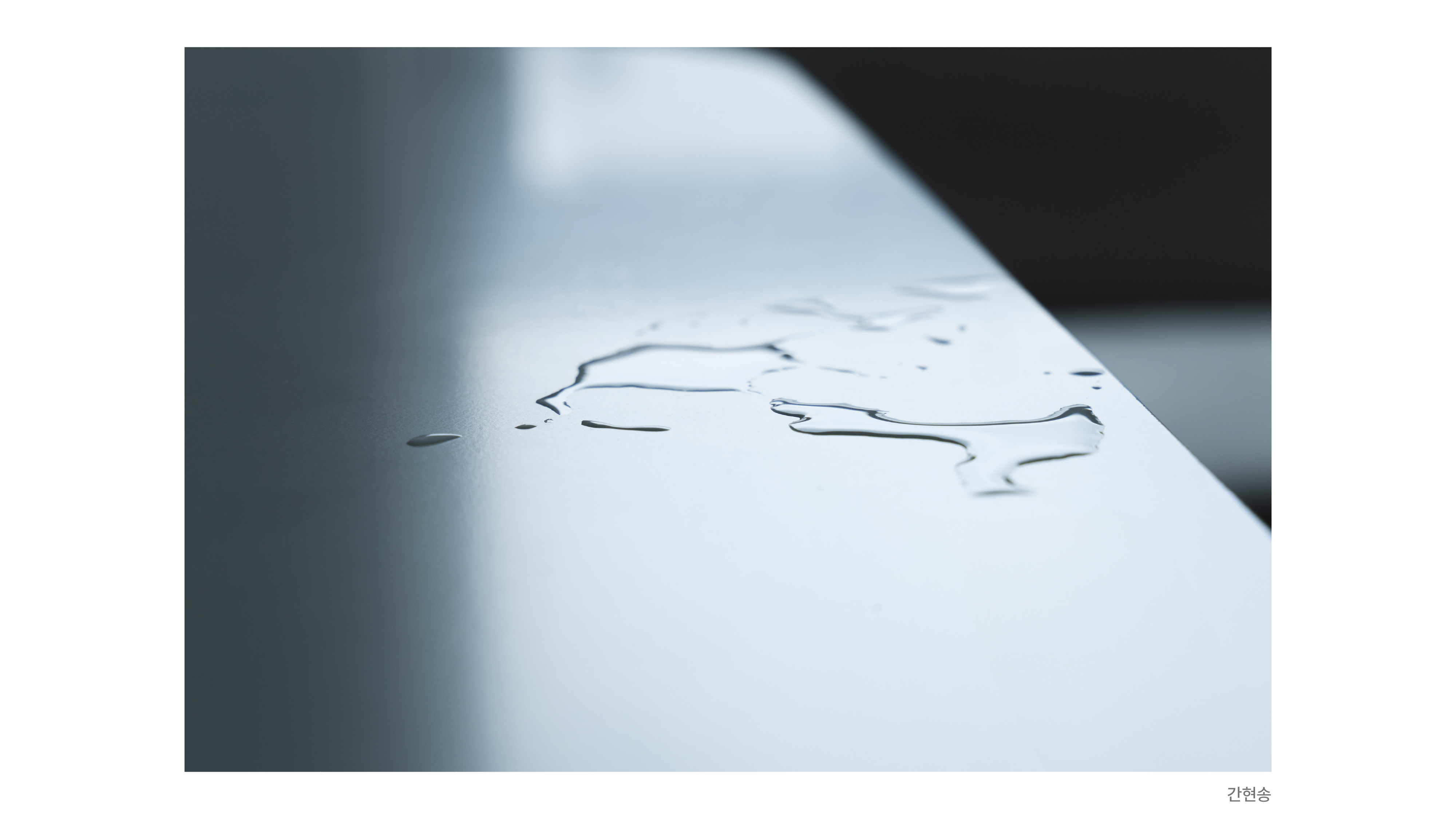

■ 작업노트ㅣ간현송

꿈속에선 무엇이든 말할 수 있을 거라고 생각했는데, 입 안에서 맴도는 말은 쉽게 나오지 않았다.

입을 열지 않고 소리를 내면 눈으로 볼 수 없고 귀로 들을 수 없는 글자들이 작은 진동으로 몸 안에 남아있었다.

뱉어낼 수 없는 문장은 또 다른 장면을 만들었고, 바라만 보던 장면은 눈을 뜨면 사라졌다.

‘Humming’은 감각의 부재를 통해 확인하게 되는 존재에 대한 이야기다. 지금까지 보이지 않던 것을 발견하는 과정과 같기도 하다.

잠시 동안 시야의 일부가 보이지 않을 때, 눈을 감아도 감지되는 다른 세계는 나에게 새로운 감촉이나 처음 듣는 소리, 아주 작은 향기를 알려줬다.

아주 작고 미미하지만 나에게 분명히 존재했던 것들을 느낀다. 하나의 감각이 또 다른 감각으로, 다른 장면으로 이어지는 순간들이 계속된다면,

우리가 다른 방식으로 감각할 수 있는 세계는 지금껏 경험한 세계보다 더 넓어질 것이라 믿고 있다.

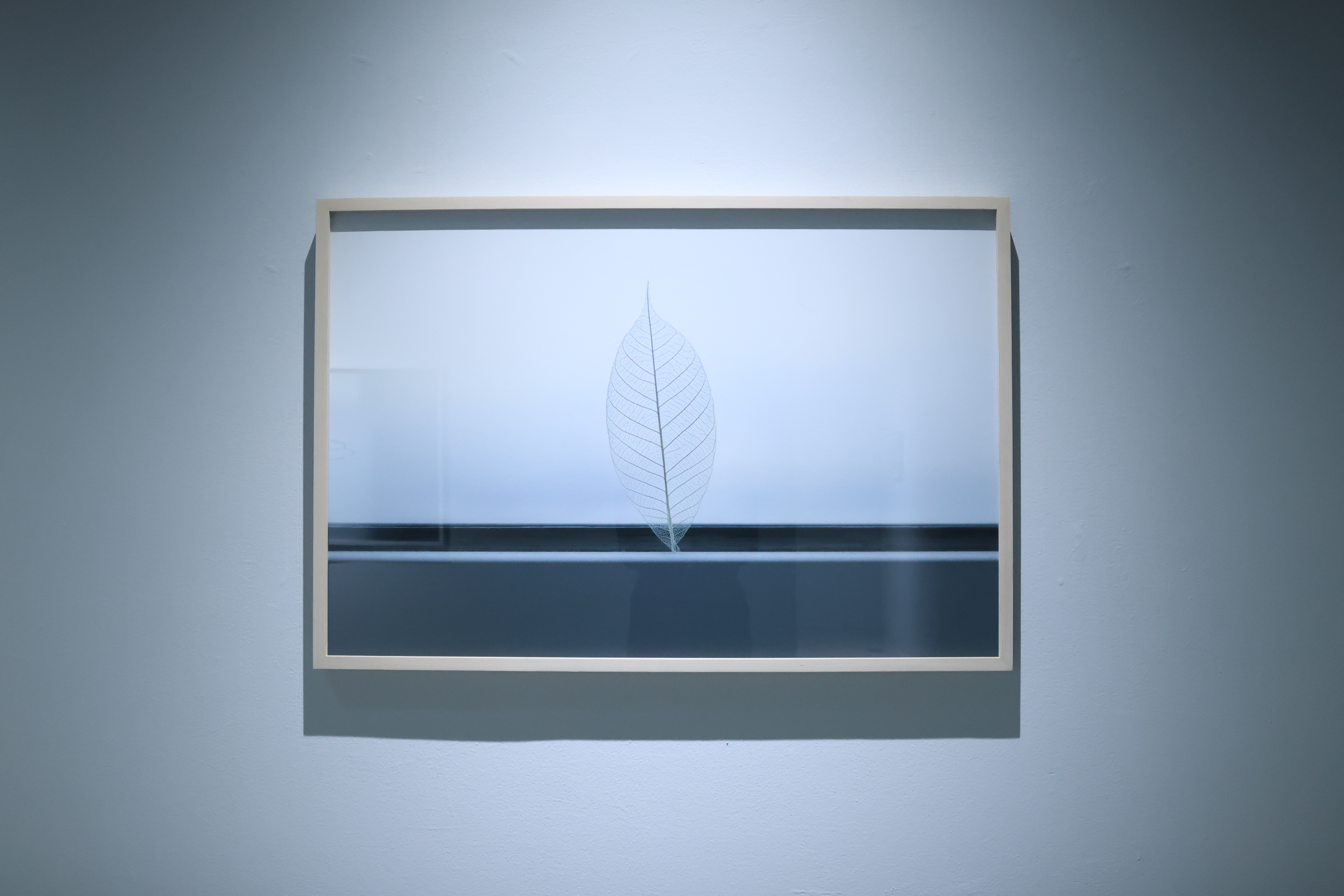

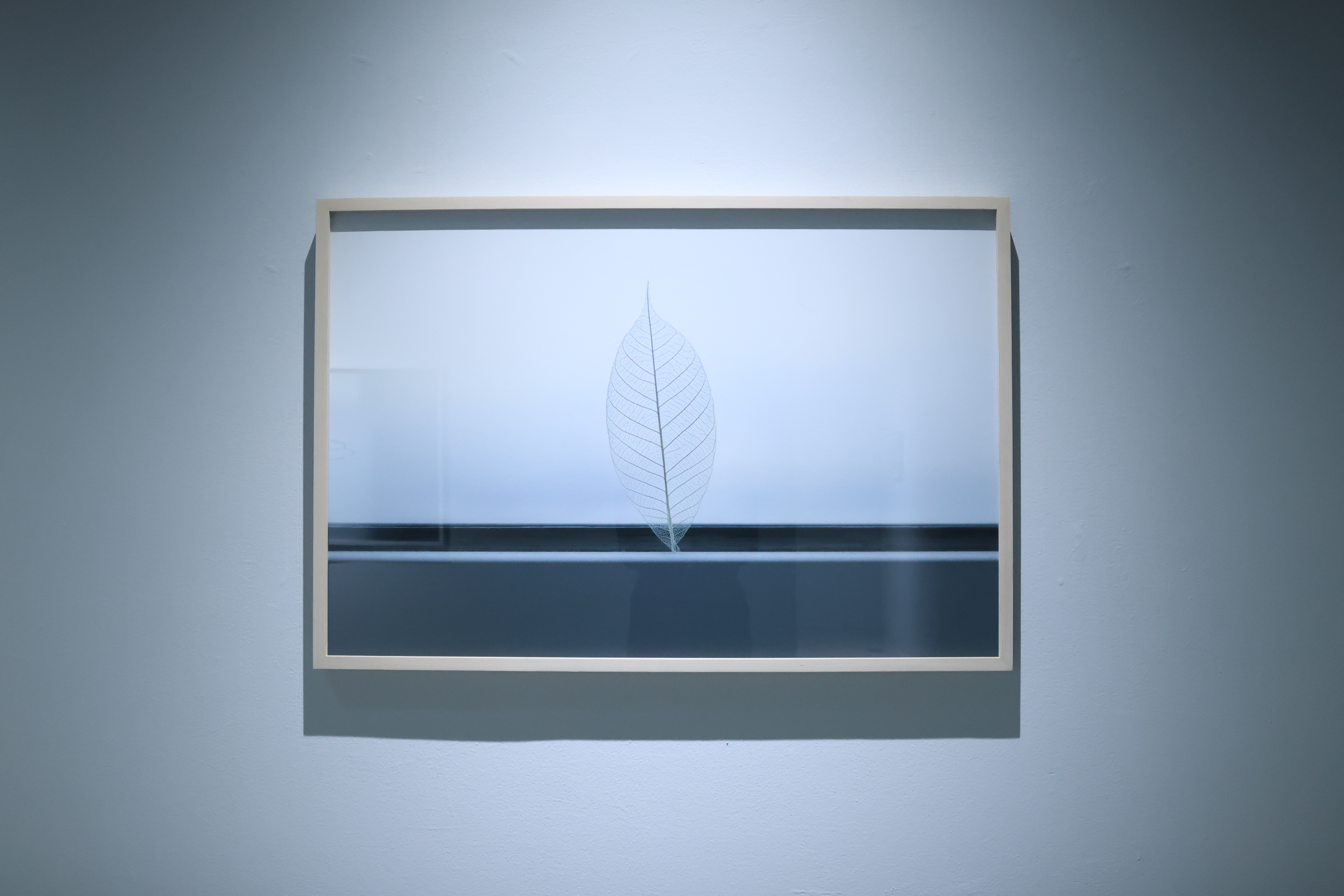

■ 작업노트ㅣ길은지

에코룸은 소리가 거듭 반사되고 돌아오는 공간이다.

소리는 언어가 되고, 언어는 기록이 된다.

이러한 순환이 어떻게 나에게 다시 돌아오는지 들여다본다.

기억은 늘 온전치 못하고, 기록은 항상 전체보다 조금 작거나 찰나처럼 짧다.

어떤 하나가 다른 하나를 떠올리게 할 때도 있고,

어느 때에는 서로 이어지지 못하고 따로 떨어져 남아있기도 하다.

낡고 좀먹어 곰팡이가 핀 두꺼운 앨범 속에 수많은 인화 사진들이 숨어있다.

필름이 사라졌기 때문에 더 이상 복제할 수 없다.

오롯이 여기에만 남은 원본성.

사진 속 인물들은 이러한 이미지의 결말을 피하고 싶은 것처럼,

단단한 돌에 몸을 기대고 포즈를 취하고 있다.

돌은 어디에나 있고, 영원과 같은 시간성을 지녔기 때문에.

앙코르와트의 건축물이 되기도 하고, 기록되지 않은 소리들이 스며든 공간도 된다.

실존했던 인물이 남긴 기록물과 어디에도 기록되지 않은 말과 소리,

생각들은 어떻게 누군가에게 닿을 수 있을까.

나를 비롯한 수많은 인물들의 기록과 기억을 에코룸에 담고 싶었다.

내가 발화한 목소리가 증폭되고 겹쳐져 울리는 그 방에서,

나는 청각으로 시작되어 전이된 다양한 감각을 느낀다.

마치 한 장의 인화된 사진을 보며 그 순간의 모든 감각을 더듬어 떠오르는 것처럼.

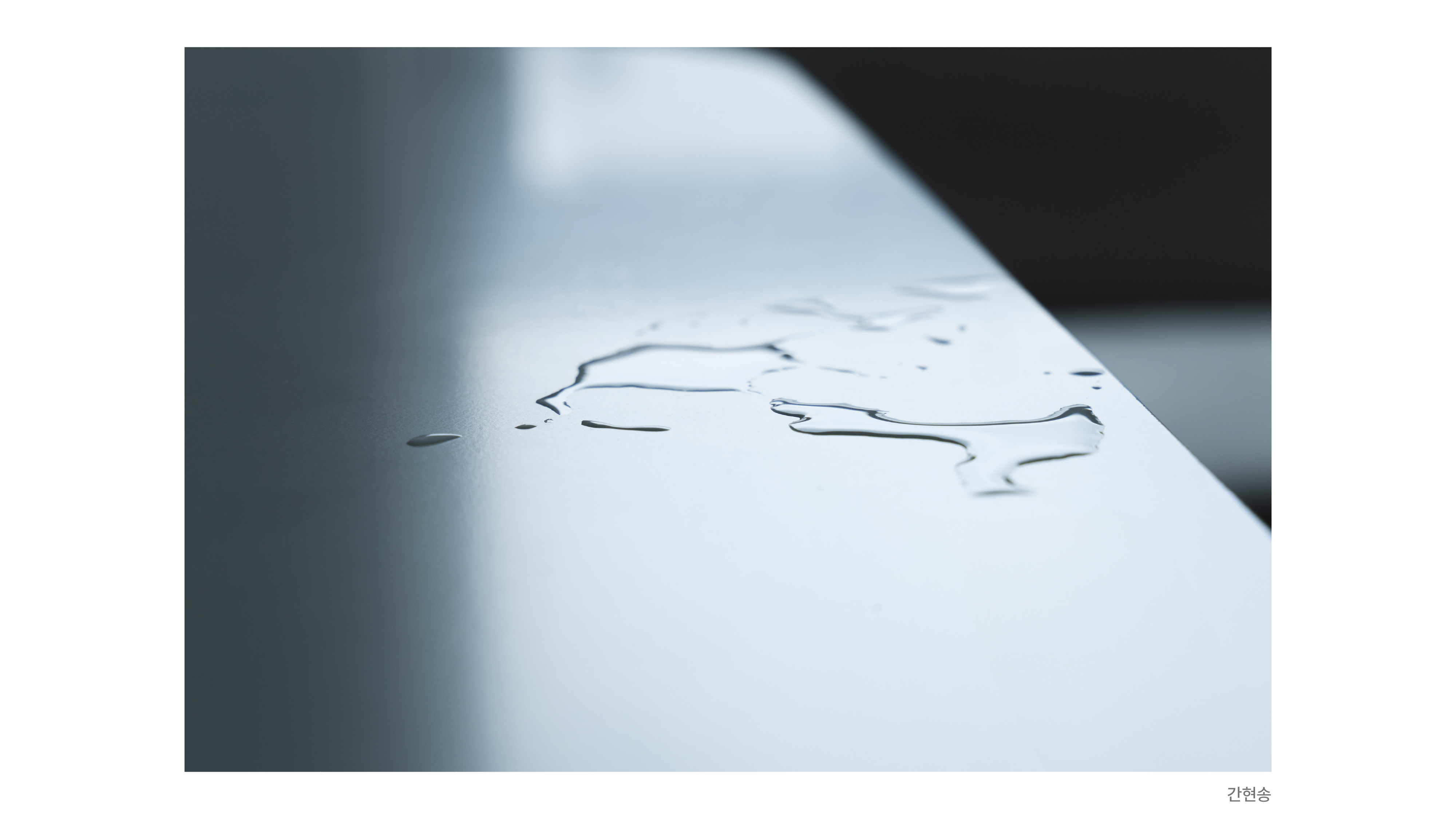

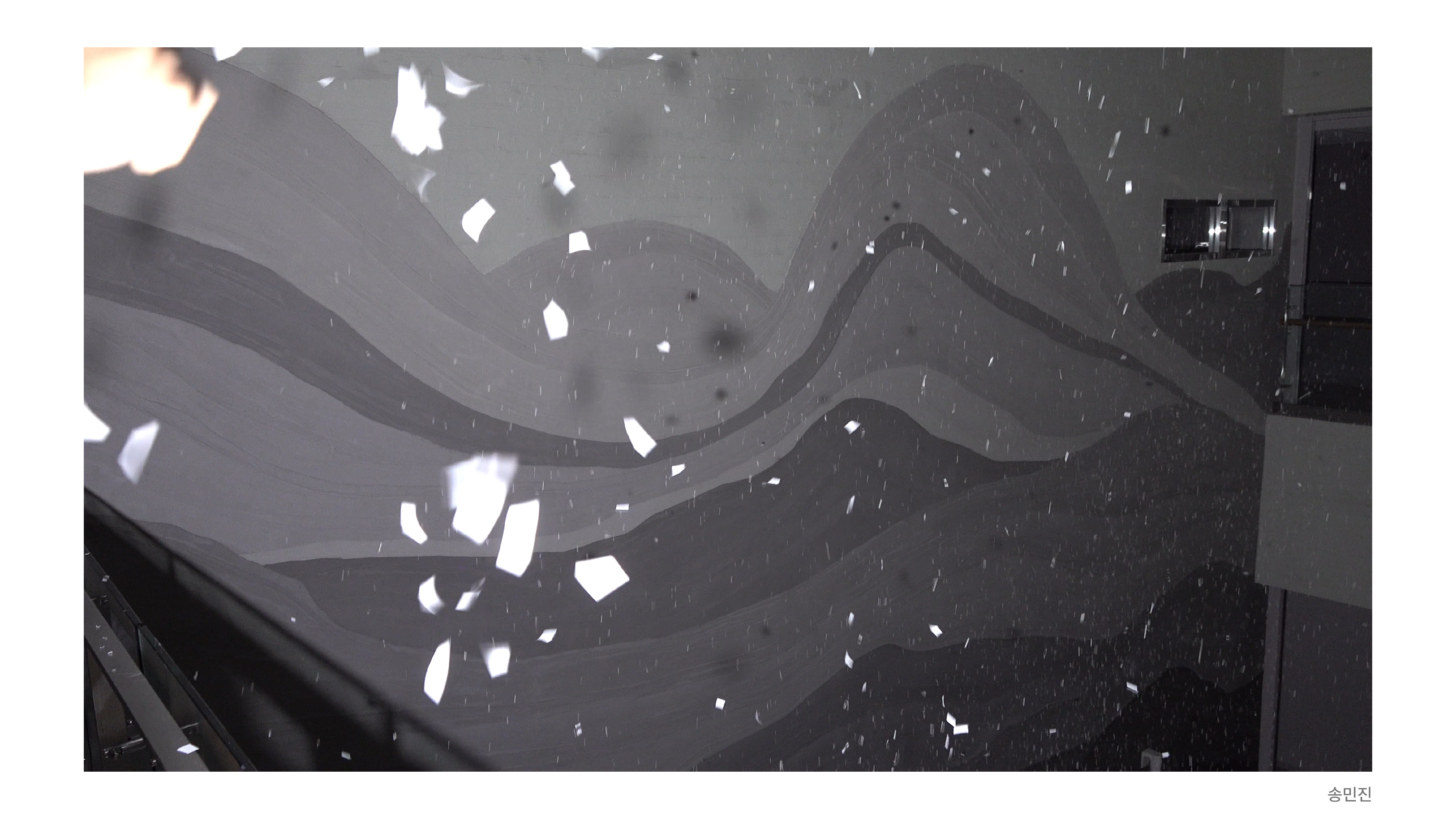

■ 작업노트ㅣ송민진

: 하얗게 공모

이미 신화가 된 시절을 전하는 입에 비속함은 어디까지 허락될 것이며,

암만 봐도 역사는 못 될 에피소드를 재구성할 때 나는 얼마나 젠체해도 괜찮은 걸까?

전사, 역군, 국가, 현대, 가장, 희생에 대해 얘기해 보자고 한다면 당장은 말을 못 고르겠다.

그래도 어리고 젊은 애들의 일주일, ‘눈 조각 대회‘, 여행, 친구, 밤샘 작업에 관해서라면

신이 나서 셰에라자드의 전략을 구사할지도 모른다.

이어지는 이야기는 그곳에서 이미 벌어진 일의 유통기한을 연장하는 실마리가 된다.

“한국에서 제일 춥다는 태백산 한복판 얼음 큐브에 올라서서 곡괭이로 그것을 깨는 대학생들을 바라본 다음,

저 아래 갱도에서 뜨거운 지열을 견디며 석탄을 캐내던 광부의 움직임을 상상한다.

두 몸짓의 모양에는 유사한 구석이 있고 무언가 캐내겠다는 목표도 동일하다.

그러나 저들이 감당하는 시대의 과제는 전혀 다르다.

한쪽은 매년 이맘때면 북적이는 축제의 장으로 여겨지는데,

다른 한쪽은 사라져 더는 볼 수 없는 풍경인 데다가 수많은 ‘없어짐’의 문제가 잇따른다.”

그렇다면 내게 중요한 것은 조금씩 문이 닫혀가는 역사에 훼방을 놓으며 진입하는 방식이다.

세 시간을 달리던 고속버스 차창에 성에가 끼기 시작하면 점점 차분해진다는 사실을 관찰했다.

매일 새롭게 완결되는 역사에 딴지 걸지라도, 사실을 침전시킬 진지함의 무게는 눌러둬야 한다.

그 방법으로는 서투르게 따라 하기, 재구성하기, 제자리에서 방방 뛰기, 겹쳐 보이게 유도하기 등이 있다.

■ 작업노트ㅣ장은수

<URBAN ORBITS> 2025~

이 도시는 사람들을 빨아들이고 내뱉는 거대한 중력장을 가진 블랙홀이다.

이 도시의 압도적인 힘은 기회, 가능성, 생존, 미래, 선택의 여지가 없는 상황 같은 것들에 기인한다.

서울은 이 모든 필요와 욕망을 끌어안으며, 동시에 그 무게를 견디지 못하고 사람들을 내뱉는다.

내뱉어진 그들은 태양을 벗어나지 못하는 행성들처럼 특정 궤도를 갖는다.

어떤 궤도는 짧고 단순하며, 어떤 궤도는 길고 복잡하다.

도시는 끊임없이 그들을 붙잡아두려 하고, 각자 정해진 궤도를 돌아야만 하루가 끝난다.

우리는 도시의 중력 안으로 들어온 순간부터 거대한 흐름 속의 하나의 입자가 된다.

수없이 열리고 닫히는 자동문, 개찰구와 에스컬레이터, 버스 정류장은 모두 이 흐름을 유지하는 통로이자 장치다.

도시는 사람들을 질서 있게 집어삼키기 위해 수많은 입구와 경로를 만들어놓았다.

사람들은 그곳을 통과하며 도시의 속도에 맞춰 조정된다.

개인의 의지는 최소한으로 줄어들고, 집단의 흐름 속에서 특정 움직임만이 남는다.

그리고 움직임의 과정이 반복되면서 어느 순간부터는 걷고, 멈추고, 앉고, 흔들리고, 타는—목적지까지의 과정이 흐릿해진다.

나는 지금까지 살면서 여러 가지 이유로 서울에 빨려 들어가기를 반복했다.

그리고 그 안에서 내게 부여된 궤적을 따라 움직이는 경험을 했다.

수많은 인파와 함께 움직였지만, 그 사이 어떤 장면을 보았거나 어떤 감정을 느꼈는지 쉽게 떠오르지 않았다.

남은 것은 단지 도착했다는 사실뿐이었다.

그 과정 속에서 나는 무언가를 조금씩 잃어간다는 감각을 떨칠 수 없었다.

긴 거리가, 긴 시간이, 사람들로 가득 찬 공간이, 정해진 방향을 바라봐야 한다는 피로감이,

벗어날 수 있는 길이 없다는 답답함이, 정해진 시간을 기다리는 초조함이,

꿈과 현실의 간극이, 나를 이렇게 만들었을까?

나는 무엇을 잃어버렸는지 알 수 없었다.

잃어버린 것은 풍경이었을 수도, 감정이었을 수도, 혹은 나의 일부였을 수도 있다.

<URBAN ORBITS>는 도시를 오가며 긴 궤적을 그리는 사람들을 통해 잃어버린 것들의 흔적을 더듬어가며,

도시가 우리에게 요구하는 대가가 무엇인지 묻는다.

![[陽] The Light, 슬픔을 극복한 희망의 빛](http://image.kr.canon/crop215x145/pds/support/1483420006840_xk4WVPAnMd.jpg)